假如长期脱离村庄最好就不要再回去了这是由衷之言!

我永久记住那个炽热的午后,当我拖着行李箱走在儿时了解的村道上,老槐树仍然枝繁叶茂,可树下的石磨早已积满青苔。

脱离故土十五年后,我带着一线城市打拼的积储和对田园生活的神往归来,却没想到,这次回归竟成了一场绵长的自我拉扯。

返乡创业的想法源于对都市生活的疲乏。我在网络公司阅历了十年的高强度作业,目击过太多年青搭档因过度劳累倒下。

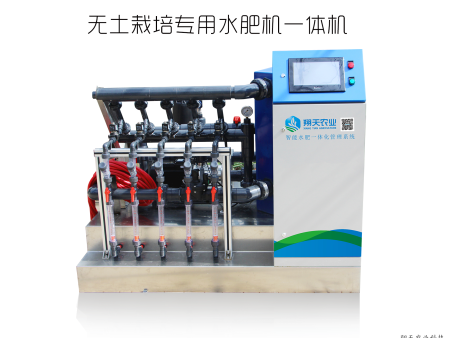

老家宅基地搁置多年,爸爸妈妈也年事渐高,我盘算着使用短视频渠道做农产品直播,既能照料家人,又能完成村庄复兴的抱负。

但是实践远比幻想严酷。流通土地时,本来谈好的租金在签合同前忽然提价,村里老一辈解说说是按规矩来;建立直播间需求拉专线网络,运营商却以偏远地区本钱高为由延迟数月。

更令人窒息的是无处不在的情面网,村里婚丧嫁娶的随礼规范水涨船高,仅半年就花掉了两三万,而这些开销简直换不来任何实践收益。

在人际关系上,我与儿时玩伴之间的距离也益发显着。从前一同下河摸鱼的发小,现在碰头总绕不开在城里赚了多少钱能不能帮亲属组织作业这类论题。

当我企图推广电商助农方案时,有人冷言冷语读书读傻了,也有人置疑我是想骗政府补助。

经济上的窘境相同令人失望。农产品出售远没有幻想中顺畅,物流本钱高、品控不稳定,第一批滞销的山核桃终究只能贱价卖给收买商。

更糟糕的是,当我想请求创业借款时,发现村庄的金融环境与城市天差地别,没有抵押物底子贷不到款。

这场返乡试验终究以失利告终。脱离那天,我站在村口回望,忽然想到自己早已成了故土的生疏人。

这种生疏不只源于生活方式的差异,更在于思想办法的距离——我用城市堆集的商业逻辑对立村庄的情面社会,用现代契约精力应战传统家族规矩,成果只能是同归于尽。

这个故事并非个例。据农业村庄部多个方面数据显现,近年来返乡创业的成功率缺乏30%,大都人在半年到一年内挑选脱离。

更深层次的问题就在于,城乡二元结构的差异不只体现在基础设施和经济开展水平上,更浸透在社会文明、价值观念和行为形式中。

当一个人长期承受城市文明的洗礼,再回到相对关闭的村庄环境,就像强即将两种操作系统安装在同一台电脑上,必定引发剧烈的排挤反响。

当然,这并非否定村庄复兴的可能性,而是提示咱们:返乡不是简略的物理位移,更是一场困难的文明再习惯。

那些怀揣抱负的归乡者,或许需求更充沛的预备和更灵敏的战略,在保存现代思想的一起,学会了解和尊重村庄社会的运转逻辑。

但关于大大都现已深度城市化的人来说,与其强行回归,不如在城市里寻觅更对自己最合适的开展路途——究竟,真实的故土,或许早已存在于回忆之中。

上一篇:松阳科技追梦人——潘虹莹:点亮村庄少年的“科技萤火”

下一篇:代表作业-宾客人大网