漳县:蔬菜大棚铸就村庄“共富梦”

在漳县龙川河畔,连片的蔬菜大棚如绿色波涛在山间崎岖,棚内豆角垂坠、娃娃菜新鲜,一派朝气蓬勃的丰盈现象。这里是新寺永利蔬菜栽培农民专业合作社的中心基地,也是34岁的王育芳用芳华和汗水浇灌出的“共富田”。自2019年大学毕业返乡创业以来,这位“90后”女性带头人以“一人富不算富,同乡共富才是真”的信仰,带领周边大众闯出了一条“小蔬菜”撬动“大工业”的村庄复兴之路。

“漳县的土地不缺好山好水,缺的是让好产品变成好收益的技能和门道。”王育芳的返乡挑选,源于对家园的厚意。2019年,她抛弃城市作业时机,回到新寺镇晋坪村,看到同乡们守着零星土地“靠天吃饭”,蔬菜栽培技能落后、销路阻塞,年收入缺乏万元,心里备受牵动。“我学的是农业技能,就该用在田埂上。”她挨家挨户造访,却屡次受阻:“年轻人懂啥?咱们种了一辈子地,还能听你的?”“如果赔了,全家老小喝西北风?”

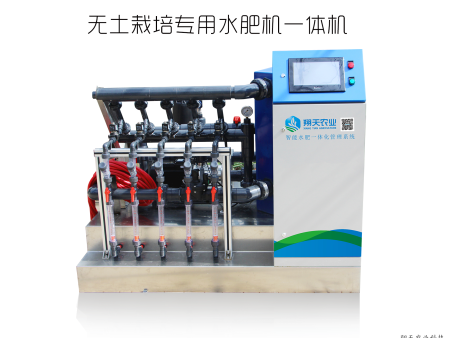

面临质疑,王育芳没有畏缩。她拿出积储流通300余亩土地,树立首个标准化蔬菜大棚,现在日光大棚25个,自费赴山东寿光学习先进栽培技能,引入早熟豆角种类,创始“豆角+娃娃菜”轮作形式夏日种豆角,秋季种娃娃菜,土地利用率和产量翻倍。当年,她的大棚亩产打破3万元,远超传统作物收益。乡民们亲眼看到“科技种菜”的甜头,纷繁找上门:“育芳,带咱们咱们一同干!”

“跟着,技能我教,销路我找!”这是王育芳对同乡们的许诺。为破解“技能惊惧”,她在大棚旁办起“田间讲堂”,手把手教乡民育苗、上肥、病虫害防治,乃至自费延聘寿光专家驻村辅导。60岁的王迟存起先抱着“试试看”的心态种了2亩架豆,王育芳每天三次到地头辅导,从搭架到采摘全程盯梢。“曾经种马铃薯一亩收千把块,现在架豆卖了1.5万元!”王迟存笑得合不拢嘴,现在不只自家种田,还在合作社务工,每月增收3000元。

针对“销路难”,王育芳跑遍兰州、西安等地批发市场,与20多家商超签定直供协议,树立“合作社+基地+农户”形式:一致供种、一致管理、一致出售,农户只需专注栽培,危险由合作社承当。“育芳帮咱们联络卡车,清晨3点就把菜送到县城冷库,底子不愁卖!”乡民晋锁映说,他家3亩地悉数参与合作社,上一年收入超5万元,“曾经在外打工顾不上家,现在家门口赚钱,白叟孩子都能照料。”

现在,在王育芳的耐性鼓舞带动下,带领全村180多名大众,开展大棚蔬菜和高原夏菜,完成务工增收,年收入稳定在1万元以上。带动多个城镇农户栽培架豆户均增收一万元以上。带动工作200余人、训练600人次,构成“造血式”帮扶机制。合作社先后被认定为村庄复兴帮扶工作车间、有用人才训练基地、女性创业基地和省级农民合作社演示社。

“一个人富不算富,看着姐妹们的日子红火了,我才结壮。”王育芳始终将“共富”刻在心上。她优先吸纳留守妇女、脱贫户务工,为困难家庭无偿供给种苗和技能上的支撑;建立“女性互助金”,协助突发困难的社员渡过难关。近年来,她累计参与公益活动12次,捐献物资和资金5万元,赞助5名贫困学生圆了肄业梦。

在她的带动下,渐渐的变多“新农民”返乡创业:90后姑娘焦艳艳从打工妹成长为“大棚管家”,带领10名妇女担任20亩娃娃菜栽培;残疾人参与合作社后,不只学会了蔬菜分拣技能,还当上了仓库管理员,月收入2500元。“育芳不是老板,是咱们的主心骨。”乡民张荣荣说。

从大学生到新农民,从单打独斗到抱团共富,王育芳用实干诠释了“女性不让须眉”的年代内在。在漳县村庄复兴的画卷中,她好像一颗丰满的种子,扎根大地,向阳成长,带动更多人收成期望与美好。正如她常说的:“土地不会孤负用心的人,村庄复兴的路上,咱们一个都不能少!”

互联网新闻信息服务答应证编号:6212006002 ICP存案:陇ICP备17001500号 运营答应证编号:甘B2-20060006 播送电视节目制造运营答应证编号:(甘)字第079号增值电信业务答应证编号:甘B2__20120010

主办:甘肃中甘网传媒有限责任公司 本网常年法律顾问团:甘肃调和律师事务所()甘肃天旺律师事务所()